在科技飞速发展的当下,垂直农业和植物工厂技术成为世界农业前沿持续探索的焦点领域。我国凭借在光源控制、智能化管控、立体栽培等技术环节的持续突破,已跻身全球植物工厂发展的核心阵营。

近日,央视新闻“大国工匠”栏目聚焦垂直植物工厂领域的带头人杨其长博士,讲述他的农业照明之路。

从农村走出的农业科技追梦人

杨其长出生于安徽农村,童年干农活的艰辛经历深深烙印在他的记忆中,也为他的人生选择指明了方向。大学时,他毅然选择农业机械化专业,随后在生物环境工程专业攻读博士学位。从设计农业机械化设备,到投身温室大棚、水耕栽培研究,再到专注植物工厂领域,他在农业科技之路上砥砺前行了三十余载。

打破光源困境,开启创新征程

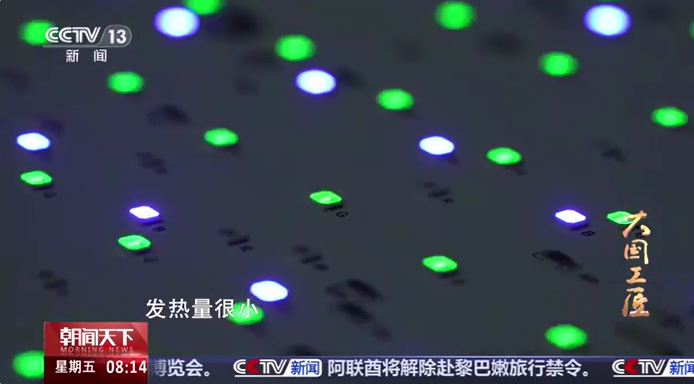

曾经,国际上室内种植普遍采用高压钠灯、荧光灯,这些光源发热量大、耗能高,光谱有效成分低,并不完全适合作物生长。2005 年,杨其长在荷兰访学期间,偶然看到其他学者利用 LED 灯做光合试验研究,心中萌生出一个大胆的想法。LED 作为冷光源,发热量小且是单色光,可任意组合出植物所需光谱成分,非常适合植物光合作用。

当时国内还没有能发出植物所需红、蓝光谱的 LED 灯,杨其长深知这是突破的关键。他找到院领导,争取到 10 万元科研经费,立下军令状,决心自己研发 LED 光源。在巨大的压力下,他带领团队四处查阅数据、寻找合作企业,历经无数次尝试,最终成功组配出仅能供 1 平方米使用的 LED 光源板。这小小的 1 平方米,成为我国植物工厂创新之路的起点。

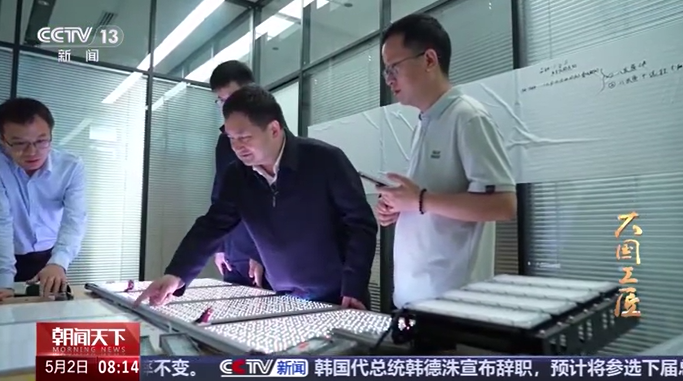

探寻光配方,解锁植物生长密码

杨其长并不满足于此,他追求的是让作物在植物工厂内不仅长得好,还要能耗低、经济效益高。为此,他对上万颗生菜进行长期观测,反复调配红蓝光比例,同时精细调整光照强度和照射时间。经过两年多的不懈努力,他终于找到了生菜的最佳光比配方:红蓝光比例为 7:3,光照强度从小苗到成熟期逐渐增大,光照时间 12 小时左右。此时的生菜品质最佳,能耗也最低。

在不断探索中,杨其长在全球率先提出 “植物光配方” 理念。20 年间,他寒来暑往,一遍又一遍调试光源,数万次优化数据,记录了上百本笔记。如今,包含水稻、小麦、玉米、大豆以及各种蔬菜、瓜果等 75 种作物 1280 个组合的光配方数据库已经建立。这个数据库不仅为植物工厂建设奠定了坚实基础,还广泛应用于露天种植产业,比如在全国火龙果产地,夜间补光已成为提质增产的重要手段。杨其长对光源密码的破解,让我国在植物工厂技术领域获得了国际话语权,相关技术已出口到英国、日本、新加坡等十几个国家。

创造垂直植物工厂的奇迹

走进中国农业科学院都市农业研究所的垂直植物工厂,一幅科技感十足的画面映入眼帘:高达 10 米的钢架结构,20 层的栽培层,机器人驮着移栽盘穿梭其中。在这仅 3 分地大小的空间里,却创造出令人惊叹的奇迹 —— 年产蔬菜量相当于 30 亩大田,产量翻了 100 倍!杨其长自豪地说:“有了这套系统,我们再也不受阳光、土壤和病虫害的影响,全年都可以生产。大田环境下生菜一年只能种两到三茬,而我们的系统一年能种十茬以上。”

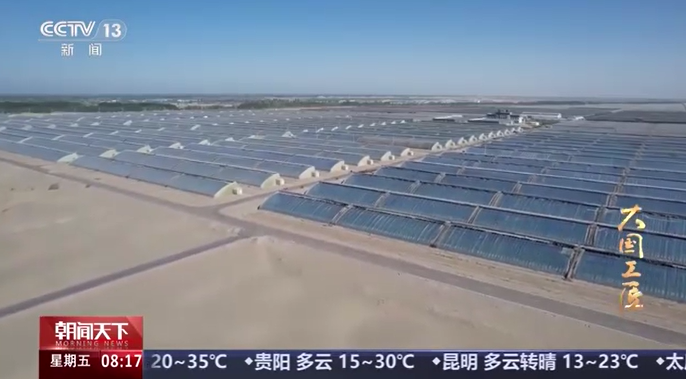

沙漠中的农业新探索,守护粮食安全

如今,杨其长带领团队继续在农业科技领域深耕。在新疆和田的万亩设施农业示范基地,他们开启了在沙漠中种植水稻、蔬菜等农作物的全新探索。杨其长满怀期待地说:“我们就是想积累植物工厂的技术在戈壁沙漠地区的应用经验,未来让更多的空间成为耕地、成为沃土,让中国人的饭碗牢牢抓在我们自己的手中。”

从1平方米光源板到全球领先的植物工厂体系,杨其长用二十年诠释了“大国工匠”的坚守。正如央视镜头记录的那样,这位“与土地割舍不断”的 “土” 博士,正用一束束精准调配的光,照亮中国农业科技自立自强之路。相信在杨其长博士和众多科研工作者的努力下,我国农业科技将不断创造新的辉煌,为保障国家粮食安全、丰富百姓餐桌贡献更多力量。让我们为杨其长博士点赞,期待农业科技的更多奇迹!